- 大分類

-

- 血管

- 小分類

-

- 病態

動脈硬化症 atherosclerosis

解説

動脈硬化性疾患

疫学と課題

心血管疾患(冠動脈疾患、脳血管疾患、末梢動脈疾患など)は、世界的に主要な死因であり、我が国でも悪性新生物に次いで心疾患が第2位、脳血管疾患が第4位となっている。これらの基盤となる病態が動脈硬化(アテローム性動脈硬化症)である。

日本では高齢化の進行とともに、動脈硬化性疾患の患者数は今後さらに増加すると予想されている。一方、スタチンなどの一次予防・二次予防薬の普及により、年齢調整死亡率は減少傾向にある。

今後の課題は、「高齢化社会における多病併存」および「残余リスク(Residual risk)」への対応である。すなわち、LDLコレステロールが十分に低下しても心血管イベントが完全には防げない背景には、炎症や血栓傾向、Lp(a)、糖代謝異常、腎機能障害などの残余因子が関与していると考えられている。

さらに近年は、環境因子(大気汚染、騒音、社会的ストレス)や社会経済的要因(社会的決定要因:SDOH)も心血管リスクに影響することが報告されており、生活環境を含めた包括的対策が求められている。

病態・病因

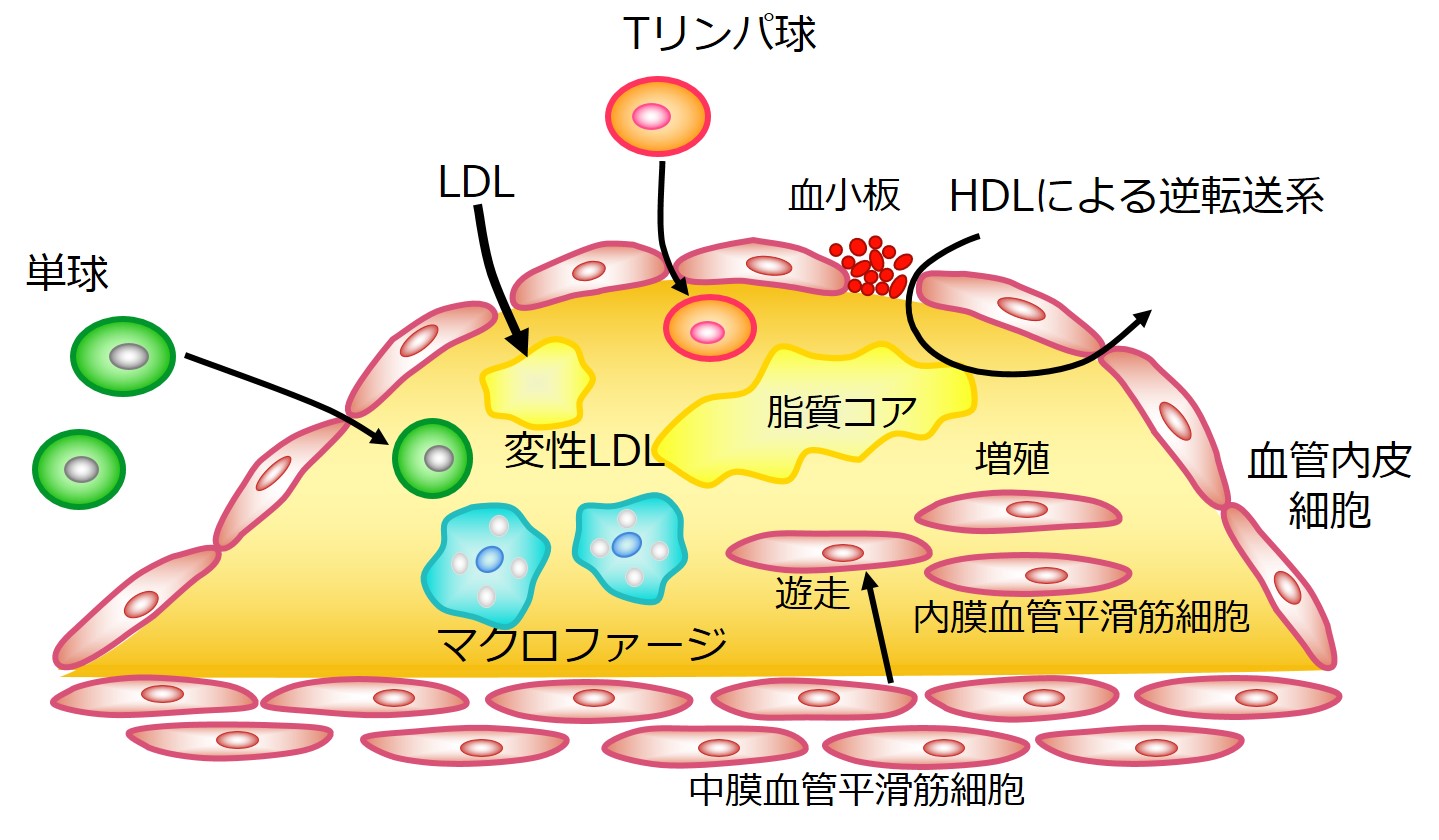

動脈硬化は、単なる脂質沈着ではなく、慢性炎症性疾患として理解されている。高血圧、糖尿病、喫煙、酸化ストレス、加齢などにより内皮機能が低下し、LDLコレステロールが血管壁内に取り込まれやすくなる。血管壁に侵入したLDLは酸化され、内皮細胞に接着分子やケモカイン(MCP-1など)の発現を誘導する。これにより単球が血管壁内へ遊走し、マクロファージへと分化して酸化LDLを貪食し、泡沫細胞となる。マクロファージや平滑筋細胞は炎症性サイトカインや増殖因子を放出し、さらに細胞外マトリクス(コラーゲンなど)を形成することで粥状プラークを構築する。進展したプラークでは壊死巣や石灰化を伴い、線維性キャップが形成される。酸化ストレスやMMP(マトリックス分解酵素)の作用によりキャップが脆弱化すると、破綻して血栓形成をきたす。この過程が急性冠症候群(ACS)や脳梗塞発症の直接的契機となる。

このように、動脈硬化は「脂質異常+炎症+内皮障害+平滑筋細胞の異常反応」が複合的に関与して発症・進展する。

検査・診断

動脈硬化の評価には、非侵襲的検査から侵襲的検査まで多様な手法がある。

・頸動脈エコー:内膜中膜複合厚(IMT)測定、プラーク有無や性状評価。サブクリニカル動脈硬化の指標として有用である。

・冠動脈CT(冠動脈石灰化スコア):冠動脈の石灰化やプラークを可視化できる。冠動脈石灰化スコアは将来のイベント予測にも有用である。

・心臓カテーテル検査:冠動脈疾患の確定診断および治療方針決定に用いられる。血行再建の適応の判断にはFFR/Resting indexなどの生理学的評価も利用される。

・血液検査:LDL-C、HDL-C、トリグリセリド、apoB、Lp(a) などの脂質指標に加え、炎症マーカー(hs-CRP)が補助的に用いられる。

・リスク評価スコア:日本動脈硬化学会(JAS 2022ガイドライン)による日本人向けリスク評価が標準的である。

予防・治療

動脈硬化性疾患の予防と治療の基本は、「生活習慣改善」と「薬物療法の適切な導入」である。

・生活習慣の是正

禁煙、食事・運動療法、BMI 25未満を目標とした体重管理が重要である。さらに節酒および、睡眠不足・心理的ストレスの回避も動脈硬化リスクの低減に有用とされる。

・脂質異常症の管理

スタチンやエゼチミブによるLDLコレステロールの積極的な降下療法、さらにハイリスク症例や家族性高コレステロール血症に対するPCSK9阻害薬の使用が挙げられる。さらに高TG血症が並存する症例に対するEPA製剤やフィブラート製剤などの追加も残余リスクの軽減に有効とされる。

・その他の危険因子管理

高血圧や糖尿病、慢性腎臓病、肥満、睡眠時無呼吸症候群なども包括的に管理することが重要である。

・抗血小板・抗凝固療法

冠動脈疾患や脳血管疾患既往例などではアスピリンやP2Y12阻害薬を中心とする抗血小板療法を行う。

図表

図

参考文献

1) 日本動脈硬化学会:動脈硬化性疾患予防ガイドライン 2022年版.