- 大分類

-

- 凝固

- 小分類

-

- 検査

凝固因子活性測定法 coagulation factor activity assay

解説

【概要】

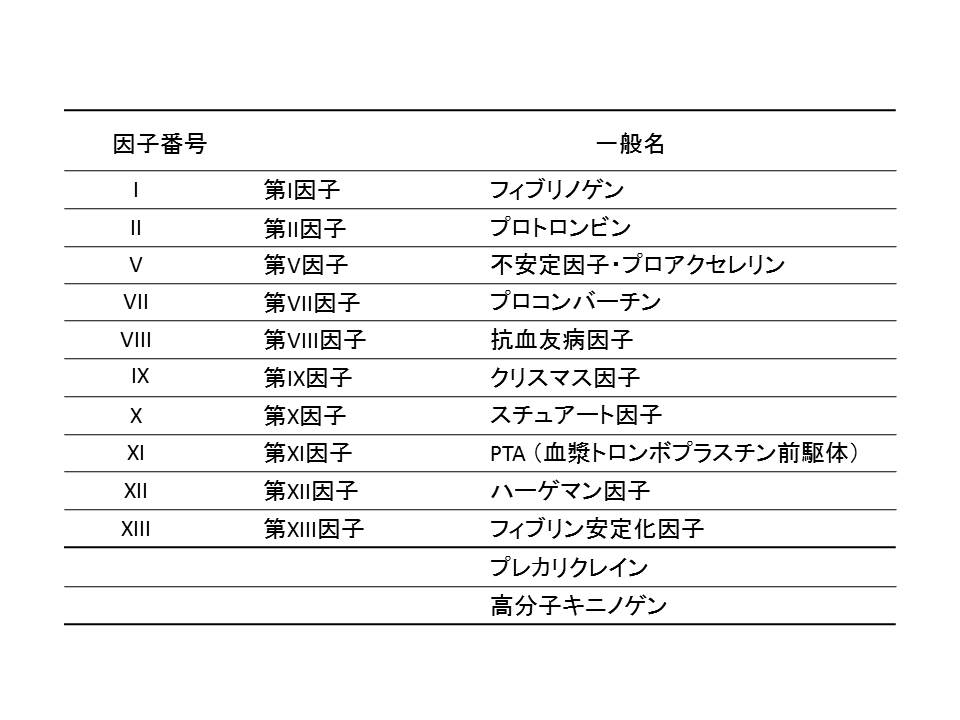

血液凝固因子は複数の酵素と補酵素からなり、一連の反応を介して安定化フィブリン形成に至る役割を担っている。多くは古くに命名されており、一般名とともに番号(表)で呼ばれている。測定原理は血液凝固反応によるフィブリン形成までの時間を測定する凝固法である。一方で、一部の因子に限られるが合成基質を利用した合成基質法がある1)。

凝固法では活性化部分トロンボプラスチン時間(activated partial thromboplastin time;APTT)あるいはプロトロンビン時間(prothrombin time;PT)の測定原理を応用する(凝固一段法)。内因系に属する凝固第VIII, IX, XI, XII因子などはAPTTの原理で、外因系と共通系に属する凝固第II, V, VII, X因子はPTの系で測定する2)。凝固第VIII因子と凝固第IX因子については活性型第X因子の活性を直接反映する合成基質を応用した方法、凝固第XIII因子については凝固第XIII因子の合成基質を利用した測定法がある。凝固一段法では、当該凝固因子の欠乏血漿を使用し、その凝固補正能を測定する。標準血漿(市販)の希釈列から得られた検量線を用いて被検血漿の凝固因子活性を求める。

フィブリノゲン量はトロンビン時間による凝固時間法(Clauss法)が一般的である(フィブリノゲン測定法)。

【基準値】

各凝固因子活性値の分布について、100±30~50%程度と考えられている。

【測定原理・測定法】

凝固法は古くから用いられてきた方法であり、フィブリン形成による血漿の物理学的性状の変化を捉えるバイオアッセイである。血漿の粘度の変化を捉える力学的方法と光の散乱や透過度を捉える光学的方法があり、更に一定の閾値を凝固点として設ける方法と性状の変化率を捉えてアルゴリズムから凝固点を決める方法がある。

また、凝固一段法は一般的に自動測定装置で使用される方法で、一連の凝固因子の活性化過程を測定する簡便な方法であり、主に凝固反応の初速度を評価するものと考えられる。一方、凝固二段法は古くに行われた複雑な用手法であり、1段階目に被検血漿の活性化を行いトロンビンなどを産生させたあと、2段目として凝固時間を測定するもので被検血漿の最大凝固能が評価出来るエンドポイント法と考えられる。

合成基質法は凝固第VIII因子と凝固第IX因子については活性型第X因子に特異的な発色性合成基質を用いて、活性化条件と凝固第X因子濃度を一定にして被検血漿が一定時間に産生する活性型第X因子活性を測定する方法(凝固二段法に類似)がある。

凝固第XIII因子についてはトロンビンで活性化された被検血漿中の凝固第XIII因子がグリシンエステルを凝固第XIII因子の合成基質に結合させ,その結果NH3を遊離する性質を利用して測定する方法がある。

検量線の作成は市販の標準血漿と当該凝固因子の欠乏血漿を使用し、その凝固補正能を測定する。検量線の基準値は、市販の標準血漿の場合、WHO標準品に基づいた表示値を設定する。または健常人より作成したプール血漿を使用することもある。その場合、基準値を100%と設定して検量線を作成するが、真の100%かどうか不明なため、結果の解釈には注意する。希釈列から得られた凝固時間値による検量線から被検血漿の凝固因子活性を求める。表示単位は一般的にはパーセント(%)が用いられる。

凝固第VIII因子、凝固第IX因子とフィブリノゲンについては純化標準品が販売されており、値付けされた2次標準血漿から定量値を求めることができる。

【異常値を示す病態とそのメカニズム】

先天性欠乏症は凝固第VIII因子と凝固第IX因子ではX連鎖潜性遺伝であるが、そのほかは常染色体性遺伝を示す。遺伝子の変異の状況によりタンパク質産生のないものから軽度の機能異常を示すものまでが知られており、その結果は出血傾向だけでなく、凝固第V因子ライデン変異のように血栓傾向を来すものもある。後天性の異常は出血による低下、播種性血管内凝固(DIC)などでの消費性低下、後天性血友病など自己抗体による低下、経口抗凝固薬のワルファリン服用などがある。

また、ループスアンチコアグラント陽性(LA)例ではリン脂質の作用を阻害するため、ヘパリンやアンチトロンビン製剤、経口抗凝固薬(DOAC)の投与では凝固作用の阻害により見かけ上の低値を示すことがある。

スクリーニング検査のAPTTとPTの成績により、異常が推定される凝固因子活性を測定する。

1)APTTが延長しPTが正常の場合はFVIII、FIX、FXI、FXII、高分子キニノゲン、血漿プレカリクレインの異常

2)APTTとPTが延長の場合はフィブリノゲン、プロトロンビン、FV、FXの異常

3)APTTが正常でPTが延長の場合はFVIIの異常

4)出血傾向があるが両者に異常がない場合は凝固第XIII因子や線溶系の異常や血小板の異常が考えられる。

【注意事項】

血友病保因者は第VIII因子活性値の低下で出血傾向を認めることがある。軽症血友病AはAPTT試薬による第VIII因子活性に対する感受性に多様性があることが知られており、用いる試薬により活性値が変わる。凝固因子活性測定は、凝固一段法で使用するAPTT試薬や欠乏血漿試薬によって、感度が異なるため、使用試薬の変更の際には注意が必要である。LA感受性の高いAPTT試薬をした場合、凝固因子活性測定値は偽低値を示すことがあるため、LAへ感受性の低いAPTT試薬で測定するのが望ましい。活性値が1%未満の重症血友病は、検量線のポイント数を増やした方が正確な活性値を求めることができる。

また、血友病Aの治療では、Bドメインを除いた製剤や長時間作用型製剤の一部で、APTT試薬の活性化物質により活性値に差が認められたり、凝固一段法と合成基質法で活性値に差がでることがある。合成基質法の方が臨床効果を反映していることから、欧州では濃縮凝固VIII因子製剤の活性測定に合成基質法の使用が求められている製剤がある。さらにエミシズマブを使用する際は、APTT試薬で短縮すると凝固因子活性測定値で過大評価につながるため、活性値の評価に注意が必要である。

図表

表 血液凝固因子の因子番号と一般名

参考文献

1) 篠澤圭子:検査所見,白幡聡編集,みんなに役立つ血友病の基礎と臨床(改訂版).東京,医薬ジャーナル社,2012,116-127.

2)小宮山豊:凝固因子活性定量、日本検査血液学会編、スタンダード検査血液学(第3版)。医歯薬出版株式会社,

2014,165-166