- 大分類

-

- 凝固

- 小分類

-

- 疾患

プロテインS欠乏症・異常症 protein S deficiency / abnormality

解説

【病態・病因】

先天性プロテインS(protein S:PS)欠乏症・異常症(以下、先天性PS欠乏症)は、ビタミンK依存性タンパク質PSの先天的欠乏により若年性に重篤な血栓症を発症する遺伝性疾患であり、先天性アンチトロンビン(antithrombin: AT)欠乏症、先天性プロテインC (protein C: PC)欠乏症とともに「特発性血栓症(遺伝性血栓性素因によるものに限る。)」(指定難病327)に認定されている1)。不完全浸透の常染色体優性遺伝形式で伝達される。

先天性PS欠乏症の症状の程度は変異アレル由来PS蛋白質の機能異常によって異なる。Ⅰ型欠乏症のホモ接合体や複合ヘテロ接合体でPS活性が著しく減少している場合は、新生児期に脳出血・梗塞や電撃性紫斑病を発症することがある。小児期・思春期・成人では時に致死性となる静脈血栓塞栓症(深部静脈血栓症や肺血栓塞栓症など)の若年発症や繰り返す再発の原因となる。また、深部静脈血栓症により慢性的な静脈弁不全が生じると下肢静脈瘤、静脈鬱滞性下腿潰瘍などを生じる(慢性静脈不全症状)。一方、活性低下が軽度の場合は成人期まで無症状の場合もある。先天性PS欠乏症の静脈血栓塞栓症発症には、長時間不動、外傷、手術侵襲、感染症、脱水、妊娠・出産、女性ホルモン使用などの誘因が影響する場合が多い。

【分類】

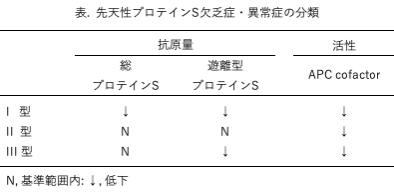

血中PSの約60%は補体活性化(古典経路)の制御因子であるC4b結合蛋白質(C4b binding protein: C4BP)とCa2+依存性に結合し(PS-C4BP複合体)、残りの約40%が遊離型として存在する。遊離型PSのみが、活性化プロテインC(activated protein C:APC)のコファクターとして血液凝固制御活性を示す。 1991年の国際血栓止血学会で示された先天性PS欠乏症の分類で、Ⅰ型欠乏症は総PS抗原量(遊離型とPS-C4BP複合体の総和)が低下、Ⅱ型欠乏症はAPCコファクター活性のみが低下、Ⅲ型欠乏症は遊離型PS抗原量とAPCコファクター活性が低下となった(表)。先天性PS欠乏症の大家系の解析で、同じ遺伝子型の表現型としてⅠ型とⅢ型が出現することが示されている2)。PSはC4BPのβ鎖に結合するため、遊離型PS濃度がβ鎖を有するC4BP(C4BPβ+)の濃度の影響を受けることがⅢ型の要因と推定される2)。したがって、Ⅰ型とⅢ型はPSの量的欠乏(発現低下)、Ⅱ型が質的欠乏(比活性低下)と考えられる。

【疫学】

先天性PS欠乏症の頻度は欧米白人健常者の約0.2%、静脈血栓塞栓症患者の約2%であるのに比べ、日本人ではそれぞれ約1%、約20%と著しく高い。その原因の一つとして、Ⅱ型PS欠乏症を呈するPS Tokushima変異(p.Lys196Glu, rs121918474)の存在が考えられる。PS Tokushima変異では、PSのNH2末端近傍の第2 epidermal growth factor (EGF)様ドメイン内のLys155(成熟タンパク質の配列)がGluに変化し、APCコファクター活性が野生型の約60%に低下するが、肝細胞での発現は低下しない3)。PS-Tokushima変異は日本人固有の遺伝子多型であり、一般集団の1.3-1.8%がヘテロ接合体で、深部静脈血栓症の相対リスクが3.7−8.6倍上昇する。

【検査と診断】

「特発性血栓症(遺伝性血栓性素因によるものに限る。)」の診断では、血栓症症状とともに血漿中のPS活性が基準値の下限値未満であることが必須である1)。 我が国では、PSのAPC コファクター活性測定法として凝固時間法と合成基質法が用いられている。凝固時間法では活性化部分トロンボプラスチン時間(APTT)またはプロトロンビン時間(PT)の延長でAPCコファクター活性を評価するが、測定中のPS-C4BP複合体解離の影響をうける可能性がある。合成基質法ではPS-C4BP複合体を解離させた後、APC によるprothrombinase複合体失活化のコファクター活性(総PS活性)を測定する。APTT法、PT法、合成基質法によるPS 活性測定値の互換性は良好であり、現在標準化が進められている4)。先天性PS欠乏症の分類には、モノクローナル抗体を用いた遊離型PS抗原量、総PS抗原量の測定が必要になる。PS-Tokushima変異などのII型欠乏症の診断では、比活性(活性/抗原量)低下を確認する必要があるが、合成基質法による総PS活性と総PS抗原量の比が高い診断特性を示すことが明らかになっている。

PS活性、抗原量は男性に比べて女性で低値であり、中でも閉経前女性で低く、妊娠・産褥期にはさらに低下する。また、エストロゲンを含有する経口避妊薬内服時にも、血中PS活性、抗原量は低下する。一方、新生児期のPS活性、抗原量は低値で成人の60%程度だが、成長とともに上昇し、生後90日には85%程度、7歳以上では成人とほぼ同じ値となる。

先天性PS欠乏症の確定診断はPS遺伝子(PROS1)解析によってなされるが、相同性の高い偽遺伝子(PROS2P)に注意する必要がある。Human Gene Mutation Database (HGMD)public版(2023.4)には444種類のPROS1遺伝子変異が登録されているが、missense/nonsense変異が最も多く(61.0%)、small deletion (12.2%)、splicing変異 (10.8%)の順であり、変異部位はPROS1全体に分布している5)。2020年度診療報酬改定で、先天性PS欠乏症は先天性AT欠乏症、先天性PC欠乏症とともに遺伝学的検査の対象疾患となっている。

【治療の実際】

新生児・乳児期に脳出血・梗塞や電撃性紫斑病を発症した場合は、未分画ヘパリン(欧米では低分子ヘパリン)による抗凝固療法および新鮮凍結血漿による補充療法を行う。先天性AT欠乏症や先天性PC欠乏症と異なり、補充療法に用いるPS製剤は開発されていない。小児期・成人に発症した静脈血栓塞栓症に対しては、急性期には重症度に応じてヘパリン類、ワルファリン、直接経口抗凝固薬(direct oral anticoagulants:DOAC)による抗凝固療法、血栓溶解療法、血栓吸引療法などが行われる。慢性期には再発予防として、長期にワルファリンやDOACなどの抗凝固薬を内服する。血栓症の既往のある妊婦は、妊娠中に血栓症発症のリスクが高まるので未分画ヘパリンによる抗凝固療法が必要となる。「特発性血栓症(遺伝性血栓性素因によるものに限る。)」は、診断が困難であり、長期にわたる抗凝固療法や補充療法を要することが多く、患者およびその家族に対して身体面、精神面、経済面の支援が求められる。

【その他のポイント・お役立ち情報】

抗凝固療法としてワルファリン内服中には、他のビタミンK依存性タンパク質と同様にPSのAPC cofactor活性、遊離型PS抗原量、総PS抗原量はいずれも偽低値となる。一方、DOAC内服中には凝固時間法によるAPC cofactor活性は偽高値となるが、合成基質法によるAPC cofactor活性は影響を受けない。

PSの血液凝固制御活性としてはAPCコファクター活性の他に、組織因子系経路インヒビター(tissue factor pathway inhibitor: TFPI)コファクター活性、prothrombinase複合体や内因性FXase複合体に対する直接的阻害活性が報告されている。さらに、受容体型チロシンキナーゼTAMファミリーのリガンドとしての細胞機能制御機能が報告されているが、これらの活性の先天性機能異常をきたした症例はまだ報告されていない。

図表

引用文献

1) 難病情報センター:特発性血栓症(遺伝性血栓性素因によるものに限る。)(指定難病327)http://www.nanbyou.or.jp/entry/5420

2) Zoller, B., et al. Evaluation of the relationship between protein S and C4b-binding protein isoforms in hereditary protein S deficiency demonstrating type I and type III deficiencies to be phenotypic variants of the same genetic disease. Blood 85: 3524-3531, 1995.

4) Ieko, M., et al. Comparative evaluation of reagents for measuring protein S activity: possibility of harmonization. Int J Hematol. 113: 530-536, 2021.

5) The Human Gene Mutation Database. https://www.hgmd.cf.ac.uk/ac/gene.php?gene=PROS1

参考文献

1) 津田博子:先天性プロテインS欠乏症. 日本血栓止血学会誌,35 (5): 597-603, 2024.

2) 津田博子:ビタミンK依存性タンパク質プロテインS –機能と病態との関連-. 日本血栓止血学会誌, 30 (4): 642-651, 2019.

3) 津田博子:特発性血栓症. 臨床血液, 58 (10): 279-287, 2017.

4) 津田博子: プロテインC、プロテインS、血管内皮プロテインCレセプターの基礎と臨床, 一瀬白帝、丸山征郎、和田英夫編, 新・血栓止血血管学 –抗凝固と線溶-: 金芳堂; 2015:22-30.