- 大分類

-

- 線溶

- 小分類

-

- 治療

急性冠症候群と線溶療法

解説

【病態・病因】

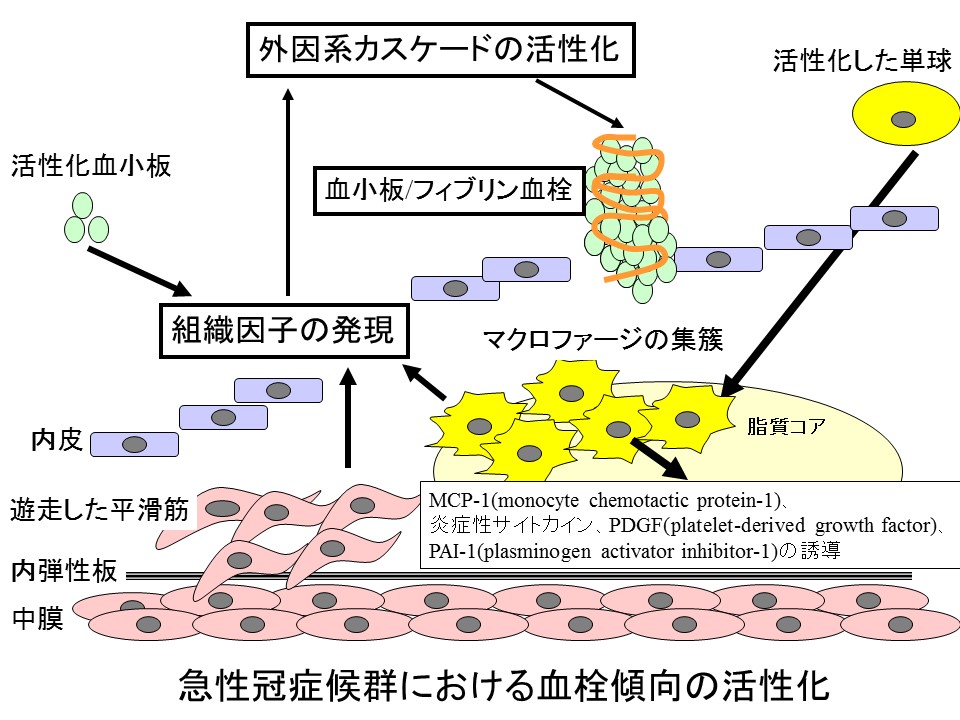

急性冠症候群(ACS)は、不安定狭心症、急性心筋梗塞を包括した冠動脈内血栓症を示す。もとより冠動脈内の動脈硬化巣においてはマクロファージの集簇があり炎症性サイトカインとPAI-1(plasminogen activator inhibitor)が誘導されており、血栓傾向が高まっている。冠動脈内の動脈硬化巣の破綻を契機とする内膜損傷と、これに引き続く冠動脈内の血栓性閉塞により、心筋の虚血が惹起される。冠血流下では、血栓形成の促進因子として血小板凝集による一次血栓形成が深く関与する。動脈硬化巣で傷害された血管内皮細胞、平滑筋細胞、炎症細胞は組織因子を発現しており、外因系凝固カスケードを惹起する準備状態にある。組織因子と結合した活性化凝固第VII因子(FVII)は外因系カスケードを活性化する。さらに、活性化された血小板表面上では、効率よく凝固因子の活性化が、すなわち内因系カスケードでの増幅が起こり、その結果、大量のトロンビン生成、そして血栓形成が起こる(以上の病態については説明図を参照)。

これらの病態は心電図変化と心筋逸脱酵素(高感度トロポニン)の上昇により分類される。すなわち心電図上ST上昇が持続的に認められるST上昇型心筋梗塞(STEMI)、ST上昇が認められないものを非ST上昇型急性冠症候群(NSTE-ACS)に分類される。さらにNSTE-ACSは心筋逸脱酵素の上昇のないものを不安定狭心症、あるものを非ST上昇型心筋梗塞と分類する。NSTE-ACSに対する初期治療として血栓溶解療法を施行する治療戦略は推奨されない。以後、血栓溶解療法の適応となるSTEMIについて解説する。

【疫学】

2023 年循環器疾患診療実態調査報告書によると急性心筋梗塞患者は2024年度で年間82,516人であった。

【検査と診断】

STEMIでは、発症後早期の再灌流療法が予後を改善する有効な治療法であり、そのための早期の診断と治療が重要となる。到着後10分以内にバイタルサインの確認、簡潔な病歴聴取、12誘導心電図によって診断し、さらに心筋トロポニンと生化学検査などの採血検査、心臓超音波検査、胸部X 線写真を行いつつ再灌流療法へと進めていく。

血栓溶解療法を選ぶ場合は到着後30分以内に投与し、PCIを選ぶ場合は初回医療接触から90分以内にバルーン拡張を目指す。一方、非ST上昇型急性冠症候群では、中等度から高リスクの患者に対して侵襲的治療が推奨されるが、その実施タイミングは明確でなく、GRACEスコアでリスクを評価して治療時期を判断する。

※GRACEスコア 急性冠症候群のリスク評価を①年齢、②心拍数、③収縮期血圧(mmHg)、④初期血清クレアチニン(mg/dL)、⑤Killip分類、⑥心停止による入院、⑦心筋バイオマーカーの上昇、⑧ST部分の偏位の8項目について重み付けをし、リスク評価を行うもの。

日本では、PCI(経皮的冠動脈インターベンション)を実施できる施設が多いため、STEMIに対する血栓溶解療法の使用率は10%以下にとどまっている。それでも、STEMIや左脚ブロックを伴う急性心筋梗塞に対する血栓溶解療法の効果は確立されており、発症からの時間が短いほど、死亡率や合併症が低下する。そのため、発症から12時間以内で、PCI実施施設への搬送に時間がかかる場合には、血栓溶解療法の使用が検討される。特に、STEMIと診断されてから2時間以内にPCIができない場合には、血栓溶解療法が推奨される。ただし、発症から時間が経過するほど効果は弱まるため、発症後3時間以上経っていれば、搬送に時間がかかってもPCIを優先すべきとされている。以下に血栓溶解療法の絶対的禁忌と相対的禁忌を示す。

【治療の実際】

血栓溶解療法は、ガイドラインおよび実臨床において静脈注射(静注法)に限定される。通常、成人にはモンテプラーゼ(遺伝子組換え)静注剤の場合、体重kgあたり13,750~27,500 IUを、アルテプラーゼ(遺伝子組換え)静注剤の場合、体重kgあたりて34.8万IUを静脈内投与する。

【絶対的禁忌】

1. 頭蓋内出血の既往

2. 6 ヵ月以内の脳梗塞

3. 頭蓋内新生物,動静脈奇形

4. 最近の主要外傷,手術,頭部外傷

5. 1 ヵ月以内の消化管出血

6. 活動性出血

7. 大動脈解離およびその疑い

【相対的禁忌】

1. 絶対的禁忌に属さない脳血管障害の既往

2. 抗凝固療法中

3. 妊娠中または出産1 ヵ月以内

4. コントロール不良の重症高血圧(180/110 mmHg 以上)

5. 進行した肝疾患

6. 活動性消化管潰瘍

7. 長時間の心肺蘇生

図表

図 急性冠症候群における血栓傾向

引用文献

1) 竹下享典,小嶋哲人:血栓と循環 Vol.19 No.4,2011,44-50.

2) 日本循環器学会:循環器病の診断と治療に関するガイドライン,急性冠症候群ガイドライン(2018年改訂版)