- 大分類

-

- 凝固

- 小分類

-

- 病態

悪性腫瘍(がん)と血栓症 malignant tumor and thrombosis

解説

【歴史と用語】

がんに伴う血栓症の報告は歴史的には、1823年にBouillaurdが報告したフィブリン血栓による静脈閉塞による下肢の浮腫や1865年にTrousseauが報告した胃がん患者に併発した移行性血栓性静脈炎などに始まる。さらに1977年にSackが担がん患者の微小血管症、疣贅性心内膜炎、動脈塞栓などを伴う凝血異常までTrousseau症候群の範疇を広げた。近年では、Trousseau症候群とは上記の古典的な症状だけでなく、様々な種類の悪性腫瘍に関連した幅広い凝血異常, 播種性血管内凝固 (disseminated intravascular coagulation: DIC) までを指しており、がん関連血栓症(cancer associated thrombosis: CAT)とほぼ同様に使用されている1)。

【疫学】

米国のデータではあるが、外来化学療法を受けたがん患者の死因を見てみると最多であるがんの進行によるもの(71%)に次いで血栓塞栓症が、感染症と同率で2番目に多い(9%)。

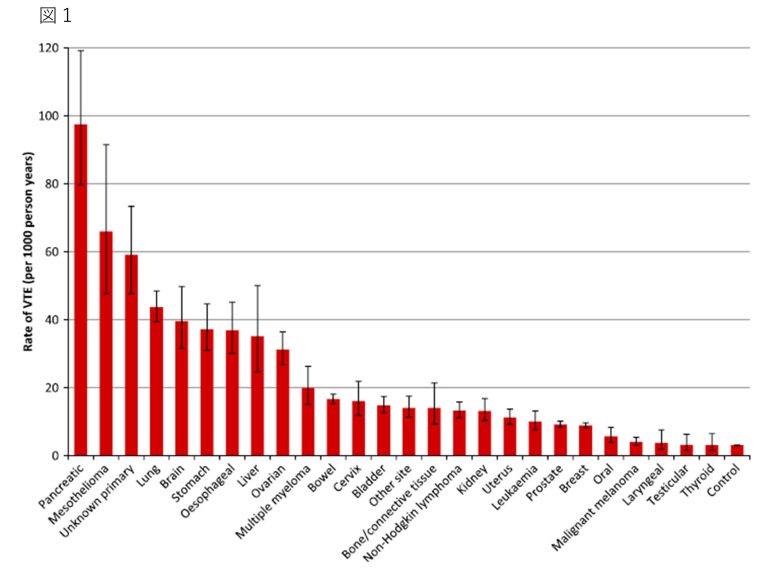

CATでは静脈血栓塞栓症(venous thromboembolism; VTE)が最も頻度が高く、がん入院患者の約20%に認めるがこれでも過小評価であるとされている。またがん患者のVTE発症率は健常人の約7倍で、VTEの20-30%ががんを危険因子とするものとされている2)。英国のコホート研究での検討では、がん種別に膵、中皮腫、原発不明、肺、脳、胃、の頻度順であったという3)。血液疾患でも多発性骨髄腫、非ホジキンリンパ腫、白血病がコントロールに比しかなり発生頻度が高く注意が必要である(図1)。「VTEを診たらがんを疑え」は今後の基本スタンスと考えられる1)。

【病態機序】

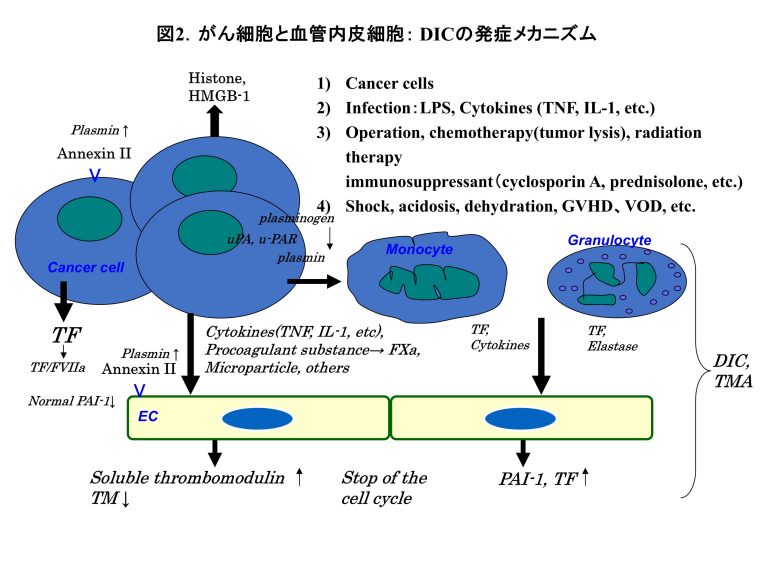

がん細胞株やがん組織に組織因子(tissue factor: TF)が発現していることや、固形がんの臨床検体でTFの発現が増強していることが知られている。固形がんでは、がん細胞表面に存在する膜結合型もしくは細胞内微小粒子(microparticle: MP)に存在するTFが放出され、TF/FVIIaに変換されて外因系凝固が活性化される。その結果、大量のトロンビンが生成され過凝固状態の原因となる。TFの放出は、がんの進行や化学療法による腫瘍崩壊により促進され、過凝固状態がさらに亢進すると考えられている。がん細胞はTF以外にも腫瘍壊死因子(tumor necrosis factor: TNF)やインターロイキン(interleukin:IL)-1などの炎症性サイトカインを産生し、腫瘍関連システインプロテアーゼはcancer procoagulantとして凝固第X因子を直接活性化する。またmucin(ムチン)などの凝固促進物質を放出、TFを多く含むMPを産生し過凝固状態を引き起こすと考えられている。がん細胞は線溶阻止因子PAI-1(plasminogen activator inhibitor-1)を産生し、これらの血栓傾向をより難溶性のものとする4)。これらの様々な凝固促進物質やがん自体による肝の予備能低下などにより、凝血学的には凝固促進因子の増加と凝固抑制因子の減少という慢性的にアンバランスな状態にあると考えられている。

ある種のがん細胞は血小板も活性化し、腫瘍血栓形成や過凝固状態を促進していると考えられている。一般的には血小板寿命は短縮し、代謝回転は亢進している。また、このようながん症例の血小板は機能異常を有することも多く、過凝固状態からの血栓傾向だけでなく出血傾向をきたすこともある5)。

多くの腫瘍細胞ではウロキナーゼ型プラスミノゲン活性化因子(urokinase-type plasminogen activator: u-PA)が高発現している。u-PA受容体(u-PAR)が発現することにより、細胞表面においてプラスミノゲンがさらに効率よく活性化される。これにより局所線溶の亢進が起こり、がんの直接浸潤や遠隔転移に関与すると考えられている。また、がん細胞は、「がん細胞–フィブリン–血小板凝集塊」を形成し、ずり応力や免疫監視などの生体防御システムを回避し、体内で循環・接着・浸潤する6)。

医原性の病因も知られている。サリドマイドとその誘導体(IMiDs), ATRA, L-asparaginase、各種分子標的薬などの化学療法による血栓傾向や各種化学療法による腫瘍崩壊症候群、化学療法や移植療法時の内皮細胞障害によるDICが知られている。化学療法以外にも手術・放射線療法、感染症、脱水等の合併症でもDICが誘発される場合がある(図2)7)。

【診断】

安定化フィブリン分解産物であるDダイマー(XDP, DD)を測定し、検出あるいは除外診断をしてゆく。悪性腫瘍疾患では元々DDが高値の病態があるので注意が必要である。画像診断は下肢静脈エコー、肺血栓塞栓症では胸部造影CTが頻用される。

【薬物治療・予防】

治療は未分画ヘパリン、DOACが使用される。日本では、低分子量ヘパリンはDICを併発しないとCATには使用できない。またDOACは深部静脈血栓症を含むCATの一次予防に認可されていない。

血栓症の予防、診断、治療に関しては、わが国から日本心臓病学会と他の11の学会が共同で発表した「2025年改訂版肺血栓塞栓症・深部静脈血栓症および肺高血圧症に関するガイドライン」8)および日本臨床腫瘍学会と日本腫瘍循環器学会が共同で作成した「Onco-cardiologyガイドライン」9)が発表されている。前者はCATに特化したガイドラインではなく、一般的な予防と治療に関する広範な記述である。後者は、日本のがん専門医と循環器専門医が、がん薬物療法中の心機能の評価、およびVTEの早期診断と治療などについて作成したCQ(臨床質問)形式のガイドラインである。

海外のガイドラインは、NCCN, ITAC, ASCO, ESMO, ASHなどから発表されているが、それぞれにがんに特化している割合や記述の仕方が様々である。さらにglobalでは、わが国の保険医療と乖離したところもあり解釈には注意が必要である。わが国および欧米諸国におけるがんCATの予防と治療に関する診療ガイドラインの比較と問題点を論じている総説があるのでご参照頂きたい(表1)10)。

【予後】

広範な血栓症の予後は極めて予後不良であり、早期診断と適切な治療介入が死亡率を大きく改善するといわれる。血栓症の既往や手術リスクなどを考え、早期離床や周術期の血液過凝固状態の管理を充分に行い、予防と早期治療につとめる必要がある。

図表

参考文献

1)関 義信:悪性腫瘍(がん)関連血栓症.血栓止血誌. 30; 38-42; 2019.

2)Blom JW, Doggen CJM, Osanto S, et al: Malignancies, prothrombotic mutations, and the risk of venous thrombosis. JAMA 293; 715-722: 2005.

3)Walker AJ, Card TR, ColinCrooks JW, et al.: Incidence of venous thromboembolism in patients with cancer-a cohort study using linked United Kingdom databases. Eur J Cancer 49: 1404-1413, 2013.

4)Varki, A. Trousseau’s syndrome: multiple definitions and multiple mechanisms. Blood 110: 1723-1729, 2007.

5)Levi M. Disseminated intravascular coagulation in cancer patients. Best Pract Res Clin Haematol. 22: 129-36, 2009.

6)Labelle M, Hynes RO. The Initial Hours of Metastasis: The Importance of Cooperative Host–Tumor Cell Interactions during Hematogenous Dissemination. Cancer Discov 2: 1091–9. 2012.

7)Seki Y, Toba K, Fuse I, et al. In vitro effect of cyclosporine A, mitomycin C and prednisolone on cell kinetics in cultured human umbilical vein endothrlial cells. Thromb Res 115: 219-228, 2005.

8)2025年改訂版肺血栓塞栓症・深部静脈血栓症および肺高血圧症に関するガイドライン. 1–188, 2025.

9)Onco-cardiology ガイドライン. 1–83. 南江堂 東京; 2023.

10)Seki Y. Clinical guidelines for prevention and treatment of CAT in Japan and other countries. Int J Hematol. 119: 505–515, 2024.