- 大分類

-

- 線溶

- 小分類

-

- 検査

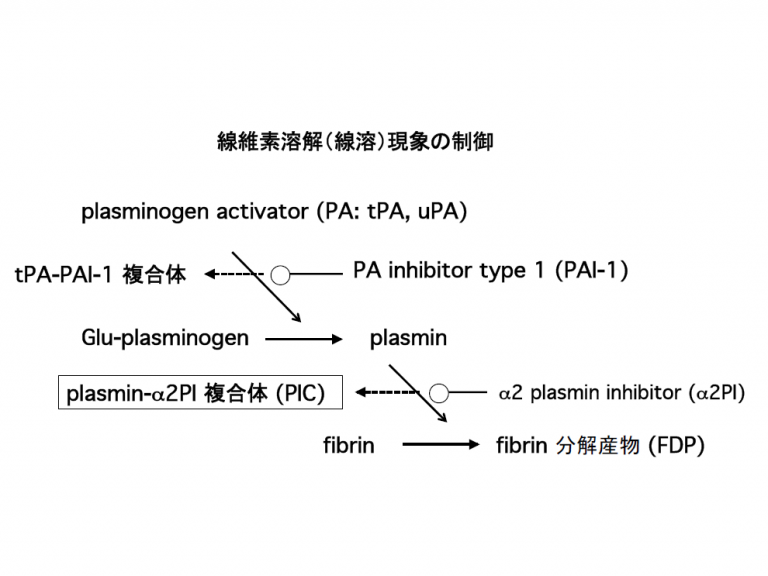

プラスミン・α2プラスミンインヒビター複合体(PIC)/プラスミン・α2アンチプラスミン複合体(PAP) plasmin-alpha2-plasmin inhibitor-complex (PIC) / plasmin-α2-antiplasmin complex (PAP)

解説

【基準値】

0.8 µg/mL以下

詳細は各キットの添付文書を参照すること

【測定法・測定原理】

ラテックス凝集法、ELISA、化学発光酵素免疫測定法による抗原抗体反応により、測定される。反応原理の1例として、プラスミンに対する抗体を固相化したプレートまたは粒子と検体を反応させ、その後、α2プラスミンインヒビターに対する抗体を反応させることで、凝集、発色または発光反応を検出して測定する。抗体の対象とする抗原は各キットによって異なるため、詳細は各キットの添付文書を参照すること。

【異常値を示す病態とそのメカニズム】

プラスミノゲンはプラスミノゲンアクチベータにより限定分解され活性型のプラスミンになる。α2プラスミンインヒビター(α2-PI)は serine protease inhibitor superfamily(SERPIN)の一員で、プラスミンと1対1の高分子複合体(plasmin-α2 plasmin inhibitor complex;PIC)をつくり活性を即時的に阻害する。PICの血中半減期は約6時間であり、血中濃度を測定することにより生体内で起こっている線溶系活性化(プラスミン生成)の程度を推測できる。PICの増加はプラスミン産生による線溶活性発現を意味する。tPA製剤の投与時などにはα2-PIの70%以上がプラスミンと結合し、PICとして存在することもある。

播種性血管内凝固症候群(DIC)、非顕性DIC、血栓症(特に血栓量の多い静脈血栓症及び肺梗塞等)、線溶療法等で増加する。

【異常値に遭遇した際の対応】

基盤となる病態の解析には、凝固系活性化の分子マーカーであるトロンビン・アンチトロンビン複合体(TAT)、可溶性フィブリン等との同時測定が有用である。また線溶状態の把握にはDダイマーおよびフィブリノゲン・フィブリン分解産物(FDP)の測定が有用である。同時に測定したα2-PI活性が60%を下回るとα2-PIの消費による線溶優位の出血の危険性が高まるとされる。

図表

図

参考文献

1) 浦野哲盟:プラスミノーゲン,α2プラスミンインヒビター,α2PIプラスミン複合体,中井利昭等編,検査値のみかた 第3版.中外医学社,2006,474-476.

2) 朝倉英策:PIC,プラスミノゲン,α2PI,PAI,t-PA・PAI-1複合体,朝倉英策編,臨床に直結する血栓止血学.中外医学社,2013,64-66.

3) 浦野哲盟等:血栓形成と凝固線溶,メディカル・サイエンス・インターナショナル,2013.