- 大分類

-

- 凝固

- 小分類

-

- 検査

インヒビター(抗凝固因子)測定 iInhibitor assay

解説

【概要】

凝固因子に対する抗体をインヒビターと呼ぶ。血友病などの先天性出血性疾患の治療では、度重なり補充される凝固因子に対して生じる同種抗体がある1)。先天性血友病A患者では第VIII因子活性<1.0%の約20-30%に発症するといわれる。一方で加齢や分娩などを背景に生じる自己抗体による自己免疫性後天性凝固因子欠乏症(凝固因子インヒビター)がある。自己抗体である後天性インヒビターは、抗凝固第VIII因子抗体が圧倒的に多く、次いで抗凝固第V因子抗体が続く。その他の凝固因子、特にビタミンK依存性凝固因子に対する抗体に遭遇することは稀にある。クロスミキシングテストは、検査室で実施可能な検査でPTまたはAPTTが延長した場合に、凝固因子低下または循環抗凝血素(インヒビター)によるかを鑑別するために有用なスクリーニング法である。しかし、LA陽性を鑑別し、後天性血友病Aをはじめ、凝固因子インヒビターを確定診断するためには、インヒビター測定が必要である2)。

凝固因子インヒビターは2パターンの凝固因子活性を阻害する様式がある。タイプ1インヒビターは、抗体濃度依存性に比例直線的に活性を阻害し、タイプ2インヒビターは抗体濃度に比例せず、不完全に阻害する。第VIII因子に対するインヒビターでは、同種抗体ではタイプ1が多く、自己抗体ではタイプ2が多い2)。

また、凝固因子インヒビターには、凝固因子活性を低下させる中和抗体と、抗原抗体結合するものの凝固因子活性を阻害しない非中和抗体も存在する。非中和抗体では、凝固因子と抗体の免疫複合体によって、凝固因子のクリアランスを亢進することで、半減期が短縮する2)。

【測定原理】

1.インヒビター力価測定

インヒビターの存在とその力価は凝固因子阻害活性で測定され、Bethesda(ベセスダ)法が用いられる。この阻害活性はBethesda単位(BU/ml)で表現され、1BU/mlは正常血漿1ml中に存在する凝固因子活性を50%阻害する(半減させる)力価と定義されている。基準値は“検出されない”であり、0.5BU/ml以上を陽性と判断する。

2.抗原抗体反応を用いた抗体検出

抗体検出法の酵素免疫測定法(ELISA法)は、プレートのウェル内に凝固因子を固相する。患者血中抗体を結合させて抗原抗体反応を検出する。本法は中和抗体のみならず、非中和抗体も検出できる。

【測定法】

1.インヒビター力価測定

(1)Bethesda法

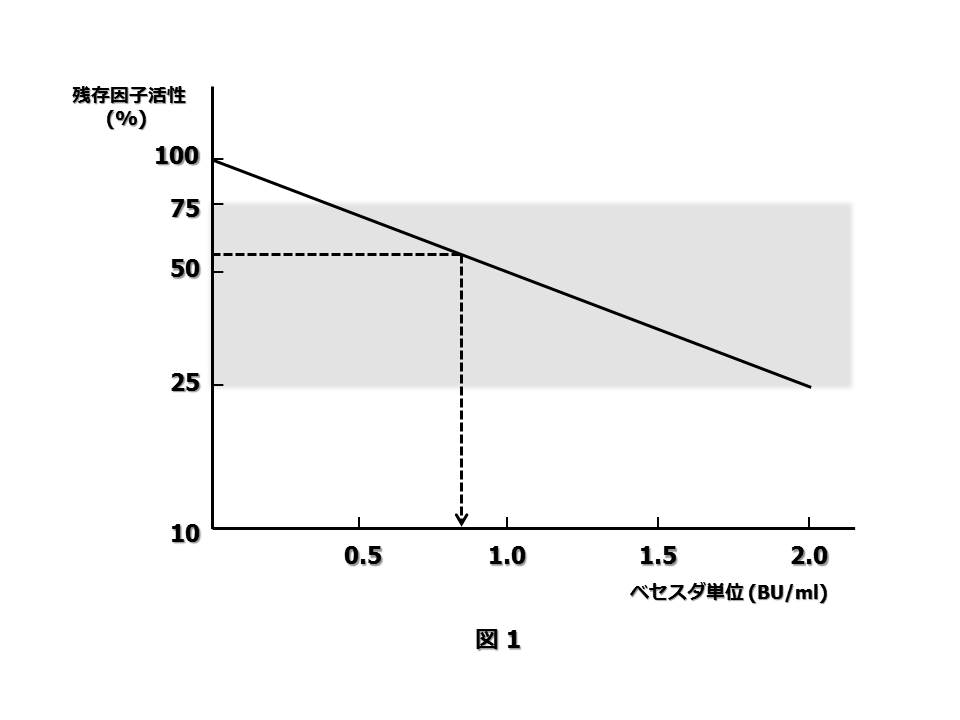

被検血漿の希釈列(希釈にはイミダゾール緩衝液〔0.05mol/Lイミダゾール含0.1M NaCl、pH7.4〕を用いる)を正常血漿と当量混和したものをサンプルとし、37℃で2時間加温した後の残存因子活性を測定する。緩衝液と正常血漿を混和したものを対照として用意し、同様の測定を行う。片対数グラフの縦軸に残存因子活性%を対数で、横軸にBU/mlをとり「25%, 2BU/ml」「50%, 1BU/ml」「75%, 0.415BU/ml」の3点をプロットした検量線を作成する(図1)。測定した各サンプルの残存因子活性%(サンプルの測定値/対照の測定値×100)から検量線を用いてBU/mlを求め、これに希釈倍率を乗じ、被検血漿のBU/mlを算出する。測定の際には、あらかじめ患者血漿を希釈し、残存する凝固因子活性値が25-75%になる希釈ポイントで測定するのが望ましい。

(2)Nijmegen法

Bethesda法の変法である。Bethesda法と異なる点は、イミダゾール緩衝液でpHを7.4に調整した正常血漿を用いる。また、患者血漿の希釈に凝固因子欠乏血漿を使用する。本法は、Bethesda法より、特異性と信頼性が向上すると言われている3)。

(3)第XIII因子インヒビター(自己抗体)

抗第XIII因子の検出法は、メンブラン上に塗布したFXIII-A,-B,-A2B2と反応させる免疫ブロット法と、金コロイド標識抗ヒト免疫グロブリン抗体で検出する免疫クロマト法がある2)。

2. ELISA法による抗体検出

希釈患者血漿(血清)中にFVIIIに対する抗体が存在すると、固相化FVIIIと抗体は抗原抗体反応でFVIII/免疫グロブリン複合体を形成する。これを各種抗ヒトグロブリン抗体(IgGまたはIgM)で結合させ、最後は抗ヒトグロブリン試薬に標識したHRPを検出する(比色反応など)。

【ポイント】

1. 各凝固因子インヒビターの測定に応用できる。

2. 検量線が片対数であることから、残存因子活性のわずかな差異がBU/mlに大きく影響する。従って、精度高くインヒビターを測定するには、精度の高い凝固因子活性測定が必要である。

3. インヒビターのタイプによって力価の求め方を変える。

残存因子活性が25~75%の範囲となるような希釈を行い、この範囲内の複数のポイントから算出し、平均する。

②タイプ2インヒビターの場合

希釈列において残存活性が50%とそれ以上になる複数ポイントから算出すると精度が高まる。

図表

図1 インヒビター(抗凝固因子)測定法

参考文献

1) Kasper CK, Aledort L, Aronson D, Counts R, Edson JR, van Eys J, Fratantoni J, Green D, Hampton J, Hilgartner M, Levine P, Lazerson J, McMillan C, Penner J, Shapiro S, Shulman NR: Proceedings: A more uniform measurement of factor VIII inhibitors. Thromb Diath Haemorrh 34(2): 612, 1975.

2)朝倉英策(編著):臨床に直結する血栓止血学 改訂3版. 中外医学社. 2024

3) Verbruggen B1, Novakova I, Wessels H, Boezeman J, van den Berg M, Mauser-Bunschoten E: The Nijmegen modification of the Bethesda assay for factor VIII:C inhibitors: improved specificity and reliability. Thromb Haemost 73(2): 247-251, 1995.