- 大分類

-

- 線溶

- 小分類

-

- 検査

フィブリン・フィブリノゲン分解産物(FDP) fibrin and fibrinogen degradation product(FDP)

解説

【基準値】

測定キットにより異なる

各キットの添付文書を参照すること

【概要】

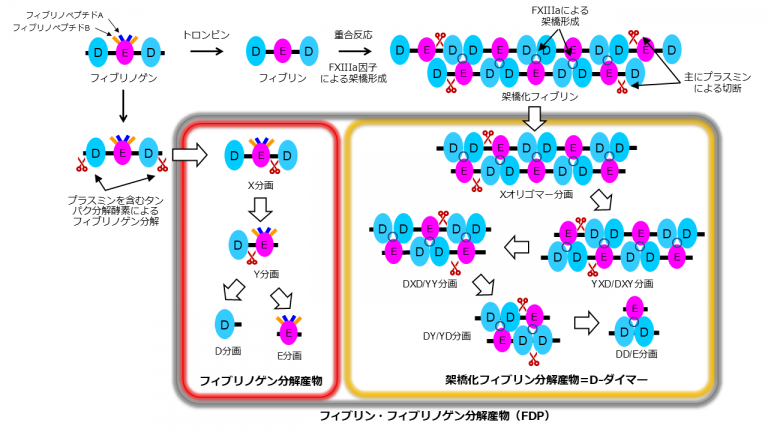

フィブリン・フィブリノゲン分解産物(FDP)は、架橋化フィブリン(フィブリン)およびフィブリノゲンが分解されて生じる様々なサイズの集合体である。このうち、フィブリンの分解産物はD-ダイマーと同義である(D-ダイマ-の項参照)。一方、特殊な病態ではフィブリンの形成に依存せず、プラスミンを含むタンパク分解酵素により循環血液中のフィブリノゲンが分解されることがある。このような病態では、フィブリノゲン分子の両端部分が分解されてX分画が生じ、さらに中央部分の分解により生じるY分画を経てD分画とE分画が生じる(図)。

【測定方法・原理】

FDPは、フィブリノゲンと交差しない抗FDP抗体を用いて免疫学的に測定される。現在の測定系では、フィブリン由来の分解産物とフィブリノゲン由来の分解産物を識別することができない。測定値は、各測定試薬メーカーが独自に作成したFDPやフィブリノゲンなどを標準物質として値付けされている。

【異常値を示す病態とそのメカニズム】

静脈血栓塞栓症(VTE)などの血栓性疾患の多くでは、血液凝固(凝固)反応に引き続き線維素溶解(線溶)反応が活性化される。この場合、FDPのほとんどがフィブリンに由来する分解産物、いわゆるD-ダイマーである。一方、急性全骨髄急性白血病(APL)や一部の悪性腫瘍、tPAなどを用いた血栓溶解療法などでは、フィブリンの形成とは無関係に線溶反応が活性化されてプラスミンが大量に生成されることがある。プラスミンによりフィブリノゲンの分解が生じるため、FDPに占めるフィブリノゲン分解産物の占める割合が多くなる。その結果、FDPの著増にもかかわらずD-ダイマーが低値に留まる現象、いわゆる「FDPとD-ダイマーの乖離」がみられる。

【異常値に遭遇した際の対応】

FDPは免疫学的に測定されるため、用いる抗体の抗原認識部位の違いやFDPを構成する多様な分解産物に対する反応が異なること、標準物質が標準化されていないことなどから、測定結果を異なる測定試薬間で単純に比較することができない。

重症感染症などではPAI-1の著増により線溶反応が強く抑制されることがある。このような病態ではフィブリンの形成に比してその分解が進行しないため、FDPやD-ダイマーは病態を反映する指標になりにくい。病態を把握するためには、トロンビン・アンチトロンビン複合体(TAT)やフィブリン単量体に関連する凝固系分子マーカーを併用すると良い。

図表

参考文献

参考文献

窓岩清治. 血小板・凝固線溶に関する検査. In: 日本血液学会, 編. 血液専門医テキスト改訂第4版. 東京:南江堂; 2023. 64-66.

窓岩清治. 線溶系マーカー. 日本血栓止血学会誌 2023;34(3):317-324.