- 大分類

-

- 凝固

- 小分類

-

- 病態

後天性血栓性素因 acquired thrombophilia

解説

【概要】

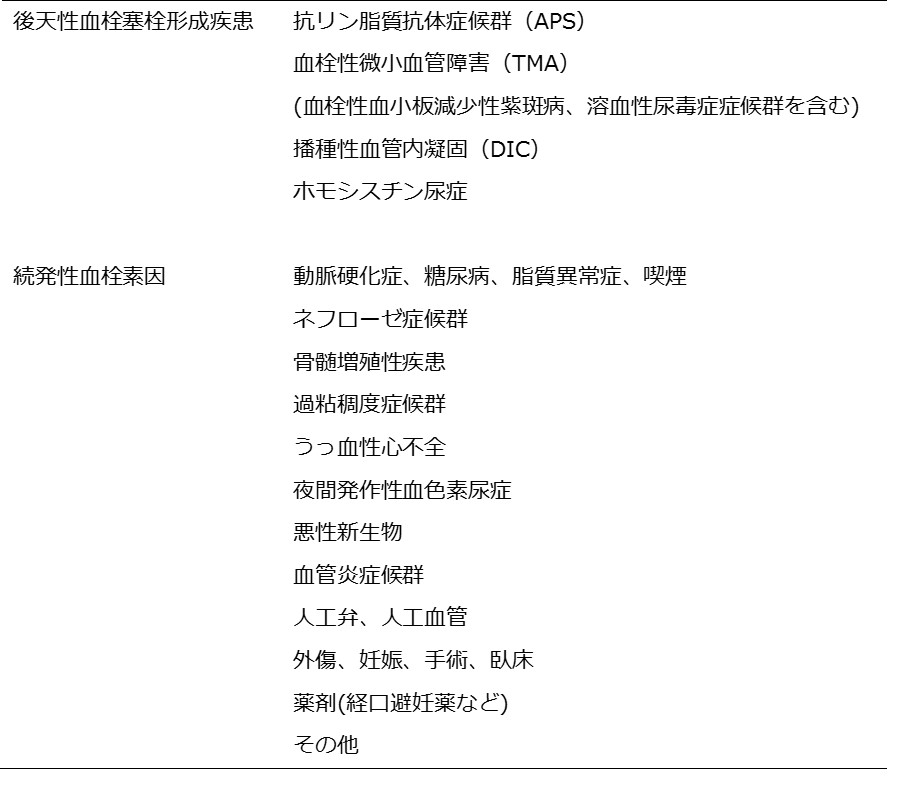

後天性血栓素因は、遺伝子異常や変異によらない血栓傾向の総称である。このような血栓傾向は、1)血栓症をきたす疾患として確立されている後天性血栓塞栓形成素因、2)他の疾患(群)に伴う血栓・塞栓症の危険因子または易血栓性の病態、すなわち続発性血栓素因に大きく分けられる(表1)。

【病態・病因】

血栓が形成されるには、古くから1)血液成分の変化(凝固因子の活性化など)、2)血流の変化(血液のうっ滞や血管の狭窄など)、3)血管壁の変化(血管内皮細胞障害など) の「Virchowの3要素」という概念がある。後天性血栓素因は、先天性血栓傾向のように単一な原因(例えばプロテインC欠損など)によるものではなく、多くの場合は原因病態によって誘発された幾つかの要素が関与する。すなわち、基礎病態によって上記3要素のいずれかまたは複数の異常によって、血小板機能や凝固因子活性の亢進、凝固制御因子活性の低下、線溶活性の低下などにより血栓が形成され、静脈あるいは動脈血栓症を招く。

【検査と診断】

診断に必要な検査は、素因ごとに異なる。

最も代表的な抗リン脂質抗体症候群(APS)は、再発の極めて多い血栓傾向なので重要である。APSは抗リン脂質抗体という多様な自己抗体の存在によって定義されるので、ループスアンチコアグラント、抗カルジオリピン抗体などの抗リン脂質抗体検査をおこなう。

図表

表1 後天性血栓傾向(文献1より引用・改変)

引用文献

1) 家子正裕,中林透,垂水隆志,内藤澄悦,吉田美香,渥美達也,小池隆夫:後天性血栓傾向―特に抗リン脂質抗体症候群の血栓機序について一,臨床化学 35:119-128,2006.