- 大分類

-

- 凝固

- 小分類

-

- 検査

トロンボエラストグラフィ thromboelastography

解説

1)トロンボエラストグラフィとは

血球成分を含む血液の凝固線溶系を評価する血液粘弾性検査である。Point-Of-Care(POC)装置のひとつとして、手術室や救急領域をはじめ、臨床ベッドサイドで実施される。トロンボエラストグラフィ(TEG)は全血を用いて血液凝固線溶動態をグラフ化し評価する方法である。近年、デジタル化されたROTEM®(rotational thromboelastometry;Werfen社)は、衝撃の影響が少なく、多チャンネルでの同時測定や定量化が可能で汎用性は向上した。また、他社の装置としてトロンボエラストグラフアナライザー;TEG6s®(ヘモネティクス社)やソノクロット;Sonoclot®(IMI社)がある1)。

2)原理

トロンボエラストグラフィーは1946年にドイツのHarterにより紹介された。血液検体(全血あるいは血漿)に試薬添加後、フィブリンクロット形成による血液粘稠度の変化を捉える。

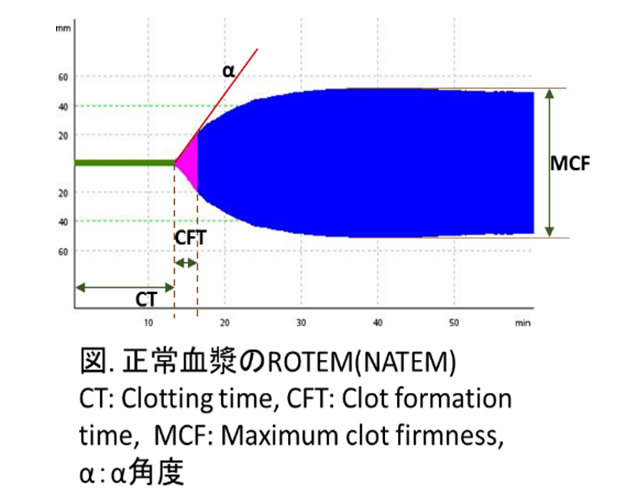

ROTEM®は回転するピンが光学センサーとして捉え図式化することにより、リアルタイムに血液凝固過程をモニタリングできる。CT(血餅形成開始までの時間)、CFT(血餅形成開始から20mm幅に達する時間)、MCF(血餅振幅の最大値)やα角度などのパラメータ解析が可能である(図)2)。

TEG6s®は血液に振動を加えその変形が小さくなっていく過程をレーザービームで測定する小型の装置である。R(測定開始から血餅形成が始まるまでの時間:min)、K(Rから血餅の振幅が20mmに達するまでの時間:sec)、Angle(RとKの中間地点での接線の傾き:角度)、MA(血餅振幅の最大値:mm)などのパラメータを表示する。

Sonoclot®はマイクロ粘度計として200Hzの周波数を利用し、血液粘性による凝固線溶反応の変化を波形として表示する。第一相はcoagulation reaction phase、第二相はclot formation phase、第三相はclot reaction phaseを示し、各相で様々なパラメータを表示できる。

3)測定試薬

ROTEMは添加試薬で凝固異常を鑑別でき、NATEMはCaトリガーで、EXTEMは外因系、INTEMは内因系を反映する。FIBTEMはフィブリン重合、APTEMは線溶亢進の有無を評価できる。

TEG6s®の添加試薬は、主に凝固機能を評価するCK:内因系凝固能、CRT:外因系/内因系の両方、のほかにヘパリンの影響、フィブリノゲンや血小板を評価できる試薬がある。

Sonoclot®は、凝固活性剤の種類によって測定項目が分かれており、セライト、カオリン、ガラス粒、ガラス粒+ヘパリーゼの各種キュベットを使い分けて凝固機能または血小板の機能さらに両方の機能を評価できる。

4)臨床的応用

出血性疾患、人工心肺を用いた周術期の止血管理、外傷、その他様々な領域で使用できる。血液粘弾性検査は心臓血管外科周術期における血液製剤使用量を減少させ、医療費削減に貢献すると考えられている。一方、血友病や血友病インヒビター患者のバイパス製剤やエミシズマブによる治療効果の判定には一般的な検査室で実施できる凝固検査による評価が難しいため、ROTEMによる止血モニタリングは有用である3)。

5)測定におけるピットフォール

血小板凝集能は反映できず、測定までの時間、年齢、性差、ヘマトクリット(Ht)値、薬剤、血小板数およびフィブリノゲン量に影響される。全血を使用するため、検体保存や再現性に課題がある。

図表

正常血漿のROTEM(NATEM)

参考文献

1)心臓血管麻酔における 血液粘弾性検査の使用指針― 日本心臓血管麻酔学会 学術委員会血液凝固部門報告 、一般社団法人 日本心臓血管麻酔学会、2019.

2) 野上恵嗣:血液凝固の動的把握と血友病診療の進歩,血栓止血誌25(3):371-379,2014.

3)古川晶子, 野上恵嗣:包括的凝固機能測定の有用性, ,血栓止血誌33(3):356-362,2022.