- 大分類

-

- 凝固

- 小分類

-

- 検査

D-ダイマー D-dimer

解説

【基準値】

測定キットにより異なる

各キットの添付文書を参照すること

【概要】

D-ダイマーは、架橋化フィブリンが主にプラスミンにより分解されることにより生じる「D領域を必ず2つ含む」DD/Eを基本的な構造単位とする様々な分子サイズの集合体である。

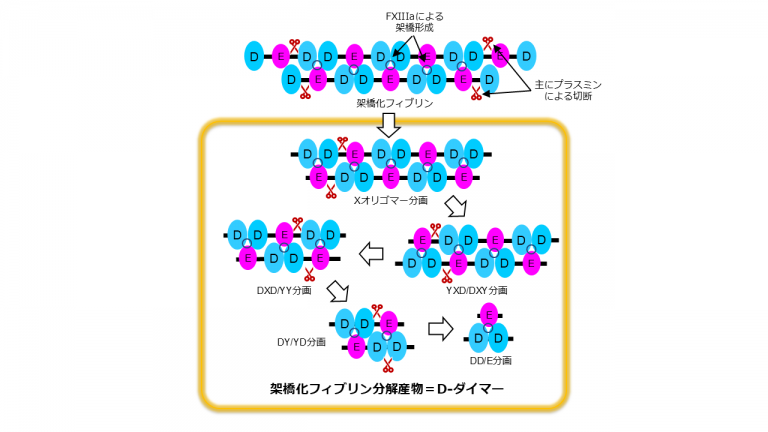

凝固反応の活性化により生じたトロンビンは、フィブリノゲンをフィブリンに変換する。このフィブリン単量体は互いに重合しフィブリン多量体を形成する。近接するフィブリン同士は、トロンビンにより活性化された第XIII因子により、グルタミン残基とリジン残基との間にイソペプチド結合と呼ばれる「新たな結合」が施され結びつく。いわゆる架橋化フィブリンが生じることで血液凝固反応が完了する。一方、架橋化フィブリンの形成が起点となり線維素溶解(線溶)反応が活性化される。生じたプラスミンが架橋化フィブリンに作用すると、先ずXオリゴマー分画が生じ、次いでYXD/DXY分画などを経てDD/E分画へ分解が進む(図)。一連の分解過程において、近接するフィブリン分子のD領域同士は架橋形成が施されているために、酵素学的な切断を受けにくい。

【測定方法・原理】

D-ダイマーは、DD/E分画などを認識する特異抗体を用いて免疫学的に測定される。各測定試薬メーカーが独自に作成したD-ダイマーなどを標準物質として定量的な値付けが行われる。また、テストストリップ上に微量の全血検体を添加し、抗原抗体反応と免疫クロマトグラフィー法を組み合わせD-ダイマーを定量する簡易検査(POCT)も救急医療の現場などで活用されている。

【異常値を示す病態とそのメカニズム】

D-ダイマーは、さまざまな血栓形成病態で増加し得る非特異的な凝固線溶系分子マーカーである。凝固系の活性化により架橋化フィブリンが形成されるという必要条件と、それらが線溶系の活性化により生じたプラスミンにより分解されるという十分条件が揃うことで初めて検出される。

【異常値に遭遇した際の対応】

D-ダイマーの増加は、直ちに治療を必要とする血栓性疾患の存在を意味するものではない。DICを疑う場合には、血小板数やプロトロンビン時間(PT)、フィブリノゲン値、FDP、凝固系分子マーカーを測定し、日本血栓止血学会DIC診断基準などを用いて診断する。一方、深部静脈血栓症や肺血栓塞栓症を疑う場合には、血栓症の危険因子などから「検査前臨床的確率」を推定し、必要に応じて下肢超音波検査や造影CT検査などの画像検査を実施する。

図表

参考文献

窓岩清治. 血小板・凝固線溶に関する検査. In: 日本血液学会, 編. 血液専門医テキスト改訂第4版. 東京:南江堂; 2023. 64-66.

窓岩清治. 線溶系マーカー. 日本血栓止血学会誌 2023;34(3):317-324.